작고 여린 작가의 글에는 거대한 에너지가 담겨 있다. 죽음의 문턱 앞에서도 결코 희망을 잃지 않았던 그의 마른 손 끝에서 생명력이 가득 담긴 캘리그라피가 탄생한다. 행복을 심고 희망으로 쓰는 캘리그라피 작가, 김선미 씨(48)는 지난 2002년 남편의 직장을 따라 충북 청주에서 당진을 찾았다.

김 작가가 처음 터를 잡은 곳은 순성면 봉소리였다. 하지만 아무런 연고가 없는 곳에 적응하기란 쉬운 일이 아니었다. 그때 마을 주민들이 김 작가에게 먼저 다가왔다. 김 작가는 이웃들과 커피 한 잔 나누고 함께 시간을 보내며 가족이 됐다.

그들과 SS클럽이란 이름으로 모임을 이어갔고 그 사이 김 작가에게 두 딸이 태어났다. 이후 김 작가는 자녀의 교육을 위해 읍내동으로 이사를 갔고, 이곳에서 당시 둘째아이가 다니던 당진초 학부모들과 자녀와 함께 봉사하는 가족봉사단을 꾸렸다.

둘째 아이가 8살 때 시작한 활동은 8년이 지난 지금까지 이어지고 있으며, 이외에도 동화구연 봉사모임인 낮도깨비 등 다양한 활동을 해왔다.

일상을 덮친 암의 발견

평화로운 일상에서 위기는 아무런 징조도 없이 그의 일상을 뒤흔들어 놓았다. 평상시처럼 편한 차림으로 누워있던 그는 가슴에 무언가 잡히는 것을 느꼈다. 멍울이 만져졌다. 심상치 않은 느낌을 받았던 그는 다음날 남편과 함께 병원을 찾았다.

결과는 예상대로였다. 유방암이었다. 의사와의 면담 후 남편은 끊었던 담배를 다시 피웠고, 집으로 돌아오는 길에 운전도 제대로 하기 힘들어했다.

걱정과 불안, 초조함에 시달리던 남편을 다독인 것은 오히려 김 작가였다. 그는 “예상했던 소식을 내 귀로 들으니 오히려 담담해지고 차분해졌다”며 “처음 병을 알게 됐을 때 초조해하던 남편을 ‘괜찮아, 예상했잖아’하며 달랬다”고 말했다.

세 번의 위기

치료를 결심하고 김 작가는 3달에 한 번 병원에서 검사를 받았다. 의사를 만날 때마다 부부는 긴장을 놓을 수 없었다. 그러다 의사의 입에서 “괜찮다”는 말이 나오면 남편은 안도의 숨을 내쉬었고, 검사 결과가 좋지 않으면 담배를 태우곤 했다. 그래도 2년 동안은 담배보다 안도의 숨을 내쉴 때가 많았다.

하지만 상황은 희망적이지 않았다. 병을 앓았던 5년 동안 세번의 위기가 왔다. 처음은 뼈에 암이 전이됐다. 김 작가는 “이젠 정말 죽겠다 생각했다”고 말했다. 그래도 희망을 잃지 않고 치료를 이어간 그에게 시련은 계속 찾아왔다. 좋아지나 싶은 순간 간과 심장에도 암이 전이됐다.

“암이 전이되면서 약의 강도는 점점 세졌어요. 치료를 하고 약을 처방받으면서 좋아질 거라는 생각보다 ‘이게 병이 진행되는 과정인가보다’ 생각했어요. 죽음이 가까워지고 있다고 느낀거죠.”

고마운 남편, 대견한 아이들

죽음의 문턱을 넘나드는 투병생활에서 그에게 위로와 힘이 돼 준 것은 가족이었다. 야근을 하고 와서 집안일까지 도맡아 하던 남편은 김 작가를 향한 응원과 지지를 아끼지 않았다. 고등학생, 중학생의 어린 두 딸도 스스로 집안일을 하며 엄마를 보살폈다.

김 작가는 “내가 누워있으면 작은딸이 본인의 이불을 가지고 와서는 ‘내 이불 덮고자, 그러면 더 따듯할 거야’라고 말했다”며 “큰딸은 오히려 내가 의지하는 존재”라고 말했다. 김 작가는 그런 두 딸이 대견스러우면서도 일찍 철이 든 것이 안타까웠다.

그의 자매들도 막냇동생인 김 작가를 살뜰히 보살폈다. 큰언니는 매일 안부전화를 걸어 그의 몸 상태를 확인했고, 둘째언니는 마음을 다해 김 작가의 건강을 위해 기도했다. 셋째언니는 김 작가가 기운을 낼 수 있도록 음식을 만들곤 했으며 넷째언니는 김 작가의 전시를 도왔다.

시련을 극복케 하는 가족의 사랑

김 작가는 가족들의 사랑을 받아 병마와 싸워갔다. 죽음이 가까워질수록 그는 본인의 삶보다 남겨질 가족들의 삶을 걱정했다. 그는 “내가 없으면 우리 아이들은 어떻게 될까, 엄마가 남겨줄 수 있는 게 뭐가 있을까 고민을 많이 했다”며 “그러다 오랜 꿈이면서도 딸들과 추억을 쌓고자 캘리그라피 전시를 준비하게 됐다”고 말했다.

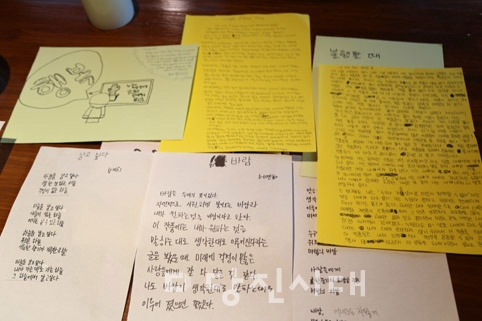

캘리그라피는 김 작가에게 또 다른 에너지를 줬다. 그는 투병생활 중에도 틈틈이 글을 써내려갔다. 10여 년 이상 서예를 해온 김 작가의 손끝에서 펼쳐진 캘리그라피는 그의 병색을 알아차리지 못할 만큼 에너지가 넘쳤고, 그의 필선은 여느 때보다 살아있었다. 김 작가는 “좋아하는 것을 하니까 몸과 마음에 힘이 차올랐다”며 “이 에너지는 시련을 넘어서게 하는 동력이 됐다”고 전했다.

희망을 전하는 작가

지난달 21일 그가 쓴 캘리그라피 50여 점이 전시장 벽에 걸렸고 많은 사람들 앞에 섰다. 김 작가의 첫 캘리그라피 전시인 <꽃이 되다> 전은 그의 희로애락이 담겼다. 힘들었던 투병 시기와 이를 떨쳐버리고 다시 일어나게 한 작품 ‘無’, 꼬박 다섯 시간이나 걸려 제작하면서 두 딸의 미래를 기원한 작품 ‘바람’ 등 기쁘고 외롭고 슬프고 행복했던 그의 일상을 사람들에게 선보였다.

작품은 희망을 버리지 않고 오뚝이처럼 다시 일어나던 김 작가를 닮아있었다. 그리고 사람들은 그 속에서 또 다른 희망을 발견했다.

“희망을 전하는 작품을 선보이고 싶어요. 제 작품을 통해 많은 분들이 힘을 얻었으면 합니다. 특히 아이들이 꿈을 꾸고 희망을 가졌으면 좋겠어요. 사람들이 꽃처럼 별처럼 주인공으로 살길 바라요.”

>> 김선미 작가는

- 1972년 서천 출생

- 서예대회 입선·특선·우수상 등 수상

- 동화구연 봉사모임 낮도깨비, 가족봉사단 등

각종 봉사활동 참여

- 동화구연 및 캘리그라피 자격증 취득